дјҡзӨҫгҒ®ж”Ҝй…ҚжЁ©гҒ®зўәдҝқ

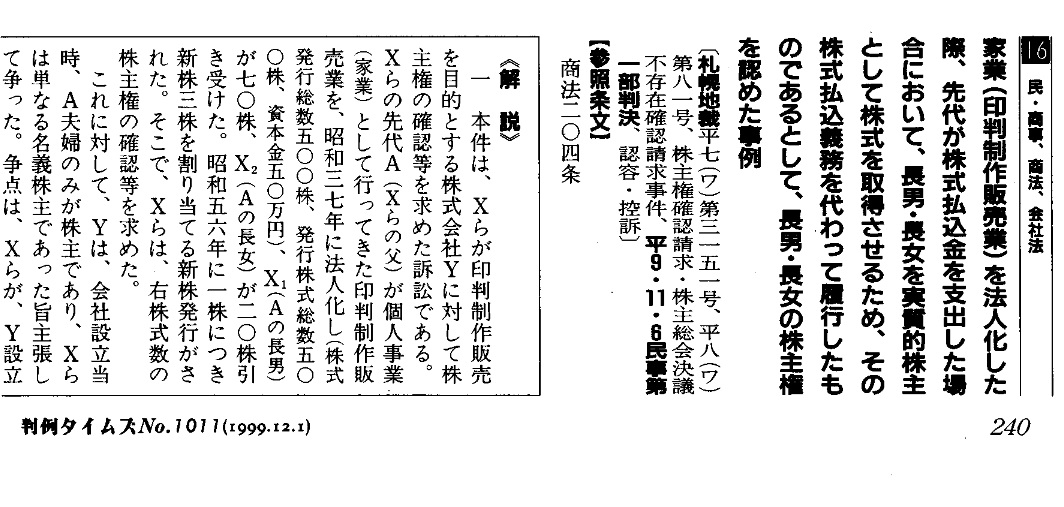

家жҘӯгӮ’жі•дәәеҢ–гҒ—гҒҹйҡӣгҖҒе…Ҳд»ЈгҒҢж ӘејҸжү•иҫјйҮ‘гӮ’ж”ҜеҮәгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒй•·з”·гғ»й•·еҘігӮ’е®ҹиіӘзҡ„ж Әдё»гҒЁгҒ—гҒҰж ӘејҸгӮ’еҸ–еҫ—гҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒқгҒ®ж ӘејҸжү•иҫјзҫ©еӢҷгӮ’д»ЈгӮҸгҒЈгҒҰеұҘиЎҢгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒй•·з”·гғ»й•·еҘігҒ®ж Әдё»жЁ©гӮ’иӘҚгӮҒгҒҹдәӢдҫӢ

жңӯе№Ңең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖе№іжҲҗ9е№ҙ11жңҲ6ж—ҘеҲӨжұә

гҖҢеҲӨдҫӢгӮҝгӮӨгғ гӮәгҖҚ1011еҸ·240й Ғ

йқһдёҠе ҙгҒ®еҗҢж—ҸдјҡзӨҫгҒ®е°‘ж•°ж Әдё»гҒҢгҖҒж ӘејҸгӮ’

дјҡзӨҫеҒҙжҸҗзӨәйЎҚгҒ®пј—еҖҚгҒ®дҫЎж јгҒ§иІ·гҒ„еҸ–гӮүгҒӣгҒҹдәӢдҫӢ

гҒҜгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгӮ’гҒ©гҒҶгҒһгҖӮ

жң¬д»¶гҒҜгҖҒзөҢе–¶гҒ«гӮҝгғғгғҒгҒ—гҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒдјҡзӨҫгҒ«ж Әдё»жЁ©гӮ’еҗҰе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹе°‘ж•°ж Әдё»еҒҙгӮ’д»ЈзҗҶгҒ—гҒҹжЎҲ件гҒ§гҒҷгҖӮ

й–үйҺ–зҡ„гҒӘеҗҢж—ҸдјҡзӨҫгҒ§гҒҜгҖҒеҖӢгҖ…гҒ®е®¶ж—Ҹж§ӢжҲҗй–“гҒ®еҲ©е®ій–ўдҝӮгӮ’иғҢжҷҜгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒиӘ°гҒҢж Әдё»гҒӘгҒ®гҒӢдәүгҒ„гҒЁгҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

ж ӘејҸгҒЁеҗҚзҫ©гҒЁгҒ„гҒҶгғҶгғјгғһгҒ§гҒҜгҖҒеҪ“жҷӮгҖҒж ӘејҸиӯІжёЎгҖҒеҗҚзҫ©жӣёжҸӣгҒ«дҝӮгӮӢдәӢдҫӢгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиЈҒдҫӢгҒҜе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒж ӘејҸгӮ’еҺҹе§Ӣзҡ„гҒ«еҸ–еҫ—гҒ—гҒҹиҖ…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз«Ҝзҡ„гҒ«еҲӨж–ӯгҒ—гҒҹиЈҒеҲӨдҫӢгҒ§е…¬иЎЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒҜгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©иҰӢеҪ“гҒҹгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ

жң¬еҲӨжұәгҒҜгҖҒиў«е‘ҠдјҡзӨҫгҒ®иЁӯз«ӢгҒ«еҪ“гҒҹгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒе…Ҳд»ЈгҒҢгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®ж ӘејҸгҒ®жү•иҫјйҮ‘гӮ’ж”ҜеҮәгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒеҺҹе‘ҠгӮүгӮ’еҚҳгҒӘгӮӢеҗҚзҫ©ж Әдё»гҒЁгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒҝгӮӢгҒ®гҒҜзӣёеҪ“гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒе…Ҳд»ЈгҒҜгҖҒе®ҹиіӘзҡ„ж Әдё»гҒЁгҒ—гҒҰеҺҹе‘ҠгӮүгҒ«ж ӘејҸгӮ’дҝқжңүгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҺҹе‘ҠгӮүгҒ®ж ӘејҸгҒ®жү•иҫјзҫ©еӢҷгӮ’еҺҹе‘ҠгӮүгҒ«еӨүгӮҸгҒЈгҒҰеұҘиЎҢгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒЁиӘҚгӮҒгӮӢгҒ®гҒҢзӣёеҪ“гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҺҹе‘ҠгӮүгҒ®ж Әдё»жЁ©гӮ’иӘҚгӮҒгҒҹдәӢдҫӢгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒӘгҒҠгҖҒе ҙйқўгҒҜе°‘гҒ—йҒ•гҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжң¬еҲӨжұәиЁҖжёЎгҒ—еҫҢпј’пјҗе№ҙгӮ’зөҢгҒҹиҝ‘жҷӮгҖҒзүӣеі¶дҝЎејҒиӯ·еЈ«гҒ®е°ҸиӘ¬гҖҺе°‘ж•°ж Әдё»гҖҸпјҲ2017гҖҖе№»еҶ¬иҲҺпјүгҒ§гӮӮеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒе®қгҒ®жҢҒгҒЎи…җгӮҢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢе°‘ж•°ж Әдё»гҒ®жҪңеңЁзҡ„гҒӘжЁ©еҲ©гҒ®дҫЎеҖӨгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰзҸҫе®ҹгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«гҒҷгӮӢгҒӢгҒҢгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘгғҶгғјгғһгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

жң¬еҲӨжұәгӮ’зҷ»ијүгҒ—гҒҹеҲӨдҫӢйӣ‘иӘҢгҖҢеҲӨдҫӢгӮҝгӮӨгғ гӮәгҖҚгҒ®и§ЈиӘ¬гҒ§гҒҜгҖҒгҖҢжң¬д»¶гҒҜгҖҒж ӘејҸжү•иҫјйҮ‘гҒ®иІ жӢ…йҮ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶеҪўејҸгҒ гҒ‘гҒ§дәӢжҹ„гӮ’жұәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸвҖҰвҖҰе®ҹиіӘгӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒҰжңЁзӣ®зҙ°гҒӢгҒӘеҲӨж–ӯгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ„гҒҡгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒжң¬д»¶гҒҜдәӢдҫӢзҡ„ж„Ҹзҫ©гӮ’жңүгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒе®ҹеӢҷдёҠеҸӮиҖғгҒ«гҒӘгӮҚгҒҶгҖӮгҖҚгҒЁиҝ°гҒ№гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®и§ЈиӘ¬гҒ§гҒҜгҖҒгҖҢжң¬д»¶гҒ®зү№иүІгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒж ӘејҸжү•иҫјйҮ‘гҒ®иІ жӢ…иҖ…гҒҢй•·з”·гғ»й•·еҘігӮ’е®ҹиіӘзҡ„ж Әдё»гҒЁгҒ—гҒҰж ӘејҸгӮ’еҸ–еҫ—гҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒж ӘејҸжү•иҫјзҫ©еӢҷгӮ’д»ЈиЎҢгҒ—гҒҹгҒЁгҒҷгӮӢдәӢе®ҹиӘҚе®ҡгҒ«гҒӮгӮӢгҖӮжү•гҒ„иҫјгӮ“гҒ йҮ‘е“ЎгҒҢ家ж—ҸгҒ®е…ұжңүиіҮз”ЈгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹж—ЁгҒ®дё»ејөгӮ’жҺ’ж–ҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒҜгҖҒеҖӢгҖ…гҒ®жЁ©еҲ©гҒ®еҸҜеҸҠзҡ„жҳҺзўәеҢ–гҒЁгҒ„гҒҶиҰізӮ№гҒӢгӮүи©•дҫЎгҒ•гӮҢгӮҲгҒҶгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒж ӘејҸжү•иҫјйҮ‘гҒ®иІ жӢ…иҖ…гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶеҪўејҸгҒ гҒ‘гҒ§дәӢжҹ„гӮ’жұәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгҖҒвҖҰвҖҰгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе®ҹиіӘгӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒҰжңЁзӣ®зҙ°гҒӢгҒӘеҲӨж–ӯгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҖҚгҒЁи©•дҫЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдәӢе®ҹиӘҚе®ҡгҒ“гҒқгҒҢиЁҙиЁҹд»ЈзҗҶдәәгҒЁгҒ—гҒҰзӣ®жҢҮгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒ»гҒӢгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеҪ“ж–№гҒ®жә–еӮҷжӣёйқўгҒ§гҒҜгҖҒдәҢж®өж§ӢгҒҲгҒ«ж§ӢжҲҗгҒ—гҒҰгҖҒеҖӢеҲҘе…·дҪ“зҡ„гҒӘдәӢе®ҹгӮ’и©ізҙ°гҒ«дё»ејөгӮ’гҒ—гҒҰгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҢгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиӘҚе®ҡгҒҢгҒ•гӮҢгӮ„гҒҷгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«е·ҘеӨ«гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ“гҒ®жә–еӮҷжӣёйқўгҒҜгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгӮ’гҒ”иҰ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮгҖҖв–Ҫ

пј»еҸӮгҖҖиҖғпјҪгҖҖеҲӨгҖҖгҖҖжұә

дё»гҖҖгҖҖгҖҖж–Ү

дёҖгҖҖеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҒҢиў«е‘ҠгҒ®ж ӘејҸдәҢе…«гҖҮж ӘгӮ’жңүгҒҷгӮӢж Әдё»гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҖӮ

дәҢгҖҖеҺҹе‘Ҡпјёпј’гҒҢиў«е‘ҠгҒ®ж Әдё»е…«гҖҮж ӘгӮ’жңүгҒҷгӮӢж Әдё»гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҖӮ

дёүгҖҖиў«е‘ҠгҒ®е№іжҲҗдёғе№ҙдёҖгҖҮжңҲдёҖдёғж—Ҙй–ӢеӮ¬гҒ®иҮЁжҷӮж Әдё»з·ҸдјҡгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеӨҡз”°зҺІеӯҗгӮ’еҸ–з· еҪ№гҒ«йҒёд»»гҒҷгӮӢжұәиӯ°дёҰгҒігҒ«е®ҡж¬ҫдёҖе…«жқЎеҸҠгҒідә”жқЎгӮ’еӨүжӣҙгҒҷгӮӢжұәиӯ°гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҖӮ

еӣӣгҖҖиЁҙиЁҹиІ»з”ЁгҒҜиў«е‘ҠгҒ®иІ жӢ…гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

зҗҶгҖҖгҖҖгҖҖз”ұ

第дёҖгҖҖеҺҹе‘ҠгӮүгҒ®и«ӢжұӮ

дёҖгҖҖдё»ж–Ү第дёҖй …гҒӢгӮү第дёүй …гҒҫгҒ§гҒЁеҗҢж—Ё

дәҢгҖҖпјҲдё»ж–Ү第дёүй …гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®дәҲеӮҷзҡ„и«ӢжұӮгҒЁгҒ—гҒҰпјүиў«е‘ҠгҒ®е№іжҲҗдёғе№ҙдёҖгҖҮжңҲдёҖдёғж—Ҙй–ӢеӮ¬гҒ®иҮЁжҷӮж Әдё»з·ҸдјҡгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеӨҡз”°зҺІеӯҗгӮ’еҸ–з· еҪ№гҒ«йҒёд»»гҒҷгӮӢжұәиӯ°дёҰгҒігҒ«е®ҡж¬ҫдёҖе…«жқЎеҸҠгҒідә”жқЎгӮ’еӨүжӣҙгҒҷгӮӢжұәиӯ°гӮ’еҸ–гӮҠж¶ҲгҒҷгҖӮ

第дәҢгҖҖдәӢжЎҲгҒ®жҰӮиҰҒ

дёҖгҖҖдәүгҒ„гҒ®гҒӘгҒ„дәӢе®ҹ

пј‘гҖҖиў«е‘ҠгҒҜгҖҒеҚ°еҲӨгҒ®иЈҪдҪңиІ©еЈІгҒӘгҒ©гӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжҳӯе’Ңдёүдёғе№ҙдёҖдёҖжңҲдёҖд№қж—ҘгҒ«иЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹж ӘејҸдјҡзӨҫгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

иў«е‘ҠгҒ®еүҚиә«гҒҜгҖҒжҳҺжІ»дёүдёғе№ҙгҒ«пјЎгҒҢпјўпј‘гҒ®еұӢеҸ·гҒ§й–ӢжҘӯгҒ—гҒҹеҖӢдәәдәӢжҘӯгҒ«гҒ•гҒӢгҒ®гҒјгӮӢгҖӮпјўпј‘гҒҜгҖҒжҳӯе’ҢдёҖе…ӯе№ҙгҒ“гӮҚгҒӢгӮүгҒҜпјЎгҒ®еӯҗгҒ§гҒӮгӮӢпјЈпјҲжҳҺжІ»еӣӣдәҢе№ҙдәҢжңҲдәҢеӣӣж—Ҙз”ҹпјүгҒҢеҖӢдәәдәӢжҘӯгӮ’жүҝз¶ҷгҒ—гҖҒжҳӯе’Ңдёүдә”е№ҙдёҖгҖҮжңҲгҒ«гҒҜеұӢеҸ·гӮ’пјўпј’гҒЁеӨүжӣҙгҒ—гҒҰгҖҒжҳӯе’Ңдёүдёғе№ҙдёҖдёҖжңҲдёҖд№қж—ҘгҒ«жі•дәәеҢ–гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

пј’гҖҖиў«е‘Ҡд»ЈиЎЁиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢпјӨпјҲеӨ§жӯЈдәҢе№ҙдёүжңҲдёҖдёүж—Ҙз”ҹпјүгҒҜгҖҒжҳӯе’ҢдёҖдәҢе№ҙдә”жңҲгҒ«пјЈгҒЁе©ҡ姻гӮ’гҒ—гҖҒеӨ«е©ҰгҒ®й–“гҒ«гҒҜгҖҒж¬ЎгҒ®дёҖгҖҮдәәгҒ®еӯҗгҒҢеҮәз”ҹгҒ—гҒҹгҖӮ

й•·з”·гҖҖеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҖҖпјҲжҳӯе’ҢдёҖдәҢе№ҙд№қжңҲдёҖгҖҮж—Ҙз”ҹпјү

дәҢз”·гҖҖпјҘпјҲжҳӯе’ҢдёҖдёүе№ҙдёҖдёҖжңҲдёүж—Ҙз”ҹпјү

дёүз”·гҖҖпјҰпјҲжҳӯе’ҢдёҖдә”е№ҙдәҢжңҲдёүж—Ҙз”ҹпјү

й•·еҘігҖҖеҺҹе‘Ҡпјёпј’пјҲжҳӯе’ҢдёҖе…ӯе№ҙдёҖдёҖжңҲдёҖгҖҮж—Ҙз”ҹпјү

еӣӣз”·гҖҖпј§пјҲжҳӯе’ҢдёҖдёғе№ҙдёҖдёҖжңҲдәҢеӣӣж—Ҙз”ҹпјү

дәҢеҘігҖҖпјЁпјҲжҳӯе’ҢдёҖд№қе№ҙдәҢжңҲе…ӯж—Ҙз”ҹпјү

дә”з”·гҖҖпј©пјҲжҳӯе’ҢдәҢгҖҮе№ҙдә”жңҲдёҖеӣӣж—Ҙз”ҹпјү

дёүеҘігҖҖпјӘпјҲжҳӯе’ҢдәҢдәҢе№ҙе…ӯжңҲдёҖдёҖж—Ҙз”ҹпјү

е…ӯз”·гҖҖпј«пјҲжҳӯе’ҢдәҢдёүе№ҙдёғжңҲд№қж—Ҙз”ҹпјү

еӣӣеҘігҖҖпј¬пјҲжҳӯе’ҢдәҢеӣӣе№ҙдёҖдёҖжңҲдёҖдёҖж—Ҙз”ҹпјү

пј“гҖҖиў«е‘ҠгҒҜгҖҒдёҖж ӘгҒ®йҮ‘йЎҚдёҖгҖҮгҖҮгҖҮеҶҶгҖҒиЁӯз«ӢжҷӮгҒ®зҷәиЎҢж ӘејҸз·Ҹж•°дә”гҖҮгҖҮж ӘгҖҒиіҮжң¬йҮ‘дә”гҖҮдёҮеҶҶгҒ®ж ӘејҸдјҡзӨҫгҒЁгҒ—гҒҰиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

иЁӯз«ӢгҒ«еҪ“гҒҹгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒпјЈгҖҒпјӨгҒ®еӨ«е©ҰгҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҖҒпјҘгҖҒпјҰгҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј’гҒ®еӣӣдәәгҒ®еӯҗгҒЁгҖҒпјӨгҒ®иҰӘйЎһгҒ§гҒӮгӮӢпјӯгҒ®дёғдәәгҒҢзҷәиө·дәәгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒпјЈгҒҢдёҖдә”гҖҮж ӘгҖҒпјӨгҒҢе…«гҖҮж ӘгҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҒҢдёғгҖҮж ӘгҖҒпјҘгҒҢдёғгҖҮж ӘгҖҒпјҰгҒҢдёғгҖҮж ӘгҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј’гҒҢдәҢгҖҮж ӘгҖҒпјӯгҒҢдәҢгҖҮж ӘгҒ®ж ӘејҸгӮ’еј•гҒҚеҸ—гҒ‘гҒҹгҖӮж®ӢгӮҠгҒ®дәҢгҖҮж ӘгҒҜгҖҒпјӨгҒ®иҰӘйЎһгҒ§гҒӮгӮӢпј®гҒҢеӢҹйӣҶгҒ«еҝңгҒҳгҒҰж ӘејҸгҒ®з”іиҫјгҒҝгӮ’гҒҷгӮӢеҪўж…ӢгӮ’гҒЁгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гҒҶгҒЎгҖҒпјӯгҒЁпј®гҒҜгҖҒж Әдё»гҒ®еҗҚзҫ©гӮ’иІёгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜж ӘејҸгҒ®жү•иҫјгҒҝгҒҜгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮ

пј”гҖҖиў«е‘ҠгҒҜгҖҒжҳӯе’Ңдә”е…ӯе№ҙдёҖдәҢжңҲдёҖгҖҮж—ҘгҖҒж–°ж ӘдёҖдә”гҖҮгҖҮж ӘгӮ’зҷәиЎҢгҒ—гҒҰгҖҒзҷәиЎҢжёҲгҒҝж ӘејҸз·Ҹж•°гӮ’дәҢгҖҮгҖҮгҖҮж ӘгҖҒиіҮжң¬йҮ‘гӮ’дәҢгҖҮгҖҮдёҮеҶҶгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ“гҒ®ж–°ж ӘгҒ®зҷәиЎҢгҒ§гҒҜгҖҒж–°ж ӘдёҖж ӘгҒ®зҷәиЎҢдҫЎйЎҚгӮ’дёҖгҖҮгҖҮгҖҮеҶҶгҒЁгҒ—гҖҒеҗҢе№ҙе…«жңҲдёүдёҖж—ҘзҸҫеңЁгҒ®ж Әдё»гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒдёҖж ӘгҒ«гҒӨгҒҚж–°ж Әдёүж ӘгӮ’еүІгӮҠеҪ“гҒҰгӮӢзҷәиЎҢж–№жі•гҒҢгҒЁгӮүгӮҢгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒж–°ж ӘгҒ®жү•иҫјгҒҝгҒ«гҒҜиў«е‘ҠгҒ®еҶ…йғЁгҒ«з•ҷдҝқгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹйҮ‘е“ЎгҒҢе……гҒҰгӮүгӮҢгҖҒж Әдё»гҒҜзҸҫе®ҹгҒ®жү•иҫјгҒҝгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮ

пј•гҖҖиў«е‘ҠгҒҜгҖҒе№іжҲҗдёғе№ҙдёҖгҖҮжңҲдёҖдёғж—Ҙй–ӢеӮ¬гҒ®иҮЁжҷӮж Әдё»з·ҸдјҡгҒ§гҖҒпјҜгӮ’еҸ–з· еҪ№гҒ«йҒёд»»гҒҷгӮӢжұәиӯ°гҒЁгҖҒе®ҡж¬ҫдёҖе…«жқЎеҸҠгҒідә”жқЎгӮ’еӨүжӣҙгҒҷгӮӢжұәиӯ°гҒҢгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҗҢе№ҙдёҖдёҖжңҲе…ӯж—ҘгҖҒпјҜгҒ®еҸ–з· еҪ№е°ұд»»зҷ»иЁҳгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

пј–гҖҖиў«е‘ҠгҒҜгҖҒпјЈгҖҒпјӨгҒ®еӨ«е©ҰгҒҢе…ЁйЎҚгӮ’еҮәиіҮгҒ—гҒҰиў«е‘ҠгӮ’иЁӯз«ӢгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®дәҢдәәгҒ®гҒҝгҒҢж Әдё»гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁдё»ејөгҒ—гҒҰгҖҒеҺҹе‘ҠгӮүгҒҢиў«е‘ҠиЁӯз«ӢжҷӮгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰе®ҹиіӘзҡ„ж Әдё»гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’дәүгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

дәҢгҖҖдәүзӮ№

еҺҹе‘ҠгӮүгҒҜгҖҒиў«е‘ҠиЁӯз«ӢжҷӮгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒиў«е‘ҠгҒ®е®ҹиіӘзҡ„ж Әдё»гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒӢгҖҒгҒқгӮҢгҒЁгӮӮеҚҳгҒӘгӮӢеҗҚзҫ©ж Әдё»гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒӢгҖӮ

第дёүгҖҖдәүзӮ№гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҲӨж–ӯ

дёҖгҖҖдәӢе®ҹзөҢйҒҺгҒ®иӘҚе®ҡ

иЁјжӢ пјҲз”ІгӮӨдёҖпҪһдёҖд№қгҖҒдәҢдёҖгҖҒд№ҷдёҖгҒ®пј‘пҪһпјҳгҖҒдәҢгҖҒеӣӣгҖҒе…ӯгҒ®пј‘гғ»пј’гҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј‘жң¬дәәгҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј’жң¬дәәгҖҒиў«е‘Ҡд»ЈиЎЁиҖ…пјүгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒж¬ЎгҒ®дәӢе®ҹгӮ’иӘҚгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

пј‘гҖҖеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҒҜгҖҒгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁеӨ§еӯҰгҒ«йҖІеӯҰгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еёҢжңӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒжҳӯе’ҢдёүгҖҮе№ҙе…ӯжңҲгҒ“гӮҚгҖҒзҲ¶гҒ§гҒӮгӮӢпјЈгҒҢй«ҳиЎҖең§з—ҮгҒ§еҖ’гӮҢгҒҰеҚҒеҲҶгҒӘд»•дәӢгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒ家ж—ҸгҒҢеӨҡгҒҸ家иЁҲгҒ«еӨ§еӯҰйҖІеӯҰгҒ®иІ»з”ЁгӮ’еҮәгҒҷгҒ гҒ‘гҒ®дҪҷиЈ•гӮӮгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒдёЎиҰӘгҒӢгӮү家жҘӯгҒ§гҒӮгӮӢпјўпј‘гҒ®еҫҢгӮ’з¶ҷгҒ„гҒ§гҒ»гҒ—гҒ„гҒЁиҰҒи«ӢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҒҜгҖҒеӨ§еӯҰйҖІеӯҰгӮ’ж–ӯеҝөгҒ—гҒҰгҖҒжҳӯе’ҢдёүдёҖе№ҙдёүжңҲгҖҒй«ҳж ЎгӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҒҹеҫҢгҖҒпјўпј‘гҒ®жҘӯеӢҷгҒ«еҫ“дәӢгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

дәҢз”·гҒ®пјҘгҒЁдёүз”·гҒ®пјҰгҒҜгҖҒгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁе®¶жҘӯгӮ’з¶ҷгҒҗгҒ“гҒЁгӮ’жұәгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒпјҘгҒҜжҳӯе’ҢдёүдәҢе№ҙдёүжңҲгҒ«й«ҳж ЎгӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҒҹеҫҢгҖҒпјҰгӮӮжҳӯе’Ңдёүдёүе№ҙдёүжңҲгҒ«й«ҳж ЎгӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҒҹеҫҢгҖҒгҒЁгӮӮгҒ«пјўпј‘гҒ®жҘӯеӢҷгҒ«еҫ“дәӢгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

пј’гҖҖеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҖҒпјҘгҖҒпјҰгҒ®дёүдәәгҒ®е…„ејҹгҒҜгҖҒз—…ж°—гҒҢгҒЎгҒ®пјЈгӮ„жҜҚгҒ®пјӨгӮ’гӮҲгҒҸеҠ©гҒ‘гҒҰгҖҒпјўпј‘гҖҒеұӢеҸ·еӨүжӣҙеҫҢгҒҜпјўпј’гҒ®жҘӯеӢҷгҒ«е°ӮеҝөгҒ—гҒҹгҖӮеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гӮүдёүдәәгҒ®е…„ејҹгҒҜгҖҒ家иЁҲгӮ’з®ЎзҗҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹпјӨгҒӢгӮүе°ҸйҒЈгҒ„гӮ„иЎЈжңҚгҒӘгҒ©гҒ®з”ҹжҙ»з”Ёе“ҒгҒҜдёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒпјўпј‘гӮ„пјўпј’гҒ®жҘӯеӢҷгҒ«еҫ“дәӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®еҜҫдҫЎгҒЁгҒ—гҒҰзөҰдёҺгҒ®ж”ҜзөҰгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

пјўпј‘гҖҒпјўпј’гҒҜпјЈгҒ®еҖӢдәәдәӢжҘӯгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒгҒқгҒ®е–¶жҘӯгҒ«гӮҲгӮҠеҫ—гӮүгӮҢгҒҹеҲ©зӣҠгҒҜгҖҒдёҖ家гҒ®е®¶иЁҲгҒ«е……гҒҰгӮүгӮҢгҖҒдҪҷеү°гҒҢз”ҹгҒҳгҒҹгҒЁгҒҚгҒҜпјЈеҗҚзҫ©гҒ®й җйҮ‘гҒЁгҒ—гҒҰи“„гҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

пј“еҺҹе‘Ҡпјёпј’гҒҜгҖҒжҳӯе’Ңдёүе…ӯе№ҙдёүжңҲгҒ«й«ҳж ЎгӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҒҹеҫҢгҖҒйҡЈе®¶гҒ®иЎЈж–ҷе“ҒдјҡзӨҫгҒ«е°ұиҒ·гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒпјўпј’гҒҢ次第гҒ«жҘӯзёҫгӮ’дјёгҒ°гҒ—гҒҰдәәжүӢгҒҢи¶ігӮҠгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒдёЎиҰӘгҒӢгӮү家жҘӯгӮ’жүӢдјқгҒҶгӮҲгҒҶиҰҒи«ӢгҒ•гӮҢгҒҰиЎЈж–ҷе“ҒдјҡзӨҫгӮ’йҖҖиҒ·гҒ—гҖҒжҳӯе’Ңдёүдёғе№ҙеӣӣжңҲгҒӢгӮүгҖҒпјўпј’гҒ®жҘӯеӢҷгҒ«еҫ“дәӢгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

пј”гҖҖеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҒҜгҖҒ家жҘӯгӮ’зҷәеұ•гҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒдәӢжҘӯгӮ’жӢЎеӨ§гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„ҸеӣігҒ—гҖҒжҳӯе’Ңдёүдёғе№ҙз§ӢгҖҒжңӯе№ҢеёӮдёӯеҝғйғЁгҒ®зӢёе°Ҹи·ҜдёүдёҒзӣ®гҒ«гӮөгғігғ»гғҮгғ‘гғјгғҲгҒҢй–Ӣеә—гҒ—гҒҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒж…ҺйҮҚгҒӘж…ӢеәҰгӮ’гҒЁгӮӢдёЎиҰӘгӮ’иӘ¬еҫ—гҒ—гҒҰгҖҒгӮөгғігғ»гғҮгғ‘гғјгғҲеҶ…гҒ«гғҶгғҠгғігғҲгҒЁгҒ—гҒҰпјўпј’гҒ®еҚ°з« еЈІе ҙгӮ’еҮәеә—гҒ•гҒӣгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еҮәеә—гҒҢжҲҗеҠҹгҒ—гҒҰгҖҒпјўпј’гҒҜеҘҪиӘҝгҒ«жҘӯзёҫгӮ’дјёгҒ°гҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ“гҒ®еҮәеә—гӮ’еҘ‘ж©ҹгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҒҜгҖҒдёЎиҰӘгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒе°ҶжқҘгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гӮӮпјўпј’гӮ’жі•дәәеҢ–гҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁйҖІиЁҖгҒ—гҒҹгҖӮпјЈгҒЁпјӨгӮӮгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«еҗҢж„ҸгҒ—гҖҒпјўпј’гӮ’жі•дәәеҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжұәгҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ

пј•гҖҖпјўпј’гҒ®жі•дәәеҢ–гҒ«гӮҲгӮӢиў«е‘ҠгҒ®иЁӯз«ӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒпјЈгҖҒпјӨгҒЁеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҒЁгҒҢеҚ”иӯ°гҒ—гҖҒиЁӯз«ӢгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘжӣёйЎһгҒ®дҪңжҲҗгҒӘгҒ©гҒҜгҖҒпј°зЁҺзҗҶеЈ«гҒ«дҫқй јгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ“гҒ®еҚ”иӯ°гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒиЁӯз«ӢгҒ«еҪ“гҒҹгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒдёЎиҰӘгҒ§гҒӮгӮӢпјЈгҖҒпјӨгҒЁгҖҒ家жҘӯгӮ’з¶ҷгҒҗгҒҹгӮҒгҒ«пјўпј’гҒ®жҘӯеӢҷгҒ«е°ӮеҝөгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҖҒпјҘгҖҒпјҰгҒ®дёүдәәгҒ®е…„ејҹгҖҒ家жҘӯгӮ’жүӢдјқгҒЈгҒҰпјўпј’гҒ®жҘӯеӢҷгҒ«еҫ“дәӢгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹеҰ№гҒ®еҺҹе‘Ҡпјёпј’гҒ®е…ӯдәәгҒҢзҷәиө·дәәгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰж Әдё»гҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҖҒгҒқгҒ®жҢҒгҒЎж Әж•°гҒҜгҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҖҒпјҘгҖҒпјҰгҒ®дёүдәәгҒ®е…„ејҹгҒҜеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«д»•дәӢгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§е№ізӯүгҒ«гҒқгӮҢгҒһгӮҢдёғгҖҮж ӘгҒЁгҒ—гҖҒзӨҫй•·гҒЁгҒӘгӮӢзҲ¶гҒ®пјЈгҒҜгҒқгҒ®дәҢеҖҚзЁӢеәҰгҒ®дёҖдә”гҖҮж ӘгҒЁгҒ—гҖҒжҜҚгҒ®пјӨгҒҜдёүдәәгҒ®е…„ејҹгӮҲгӮҠе°‘гҒ—еӨҡгҒҸе…«гҖҮж ӘгҒЁгҒ—гҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј’гҒҜгҒҡгҒЈгҒЁдјҡзӨҫгҒ®жҘӯеӢҷгӮ’жүӢдјқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҸгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§дәҢгҖҮж ӘгҒЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжұәгҒҫгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гҒ»гҒӢгҒ®е…„ејҹе§үеҰ№гҒҜгҖҒжңӘжҲҗе№ҙгҒ§е®¶жҘӯгҒ«гӮӮеҫ“дәӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§ж Әдё»гҒЁгҒҜгҒӣгҒҡгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®жі•еҲ¶гҒ§еҝ…иҰҒгҒЁгҒ•гӮҢгҒҹдёғдәәзӣ®гҒ®зҷәиө·дәәгҒЁгҖҒиЁӯз«ӢжүӢз¶ҡгҒҢз°Ўжҳ“гҒӘеӢҹйӣҶиЁӯз«ӢгҒ®еҪўж…ӢгӮ’гҒЁгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘж ӘејҸз”іиҫјдәәгҒ«гҒҜгҖҒпјӨгҒ®иҰӘйЎһгҒ«дҫқй јгҒ—гҒҰеҗҚзҫ©гӮ’еҖҹгӮҠгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжұәгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҖӮ

з·ҸйЎҚдә”гҖҮдёҮеҶҶгҒ®еҮәиіҮйҮ‘гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҖӢдәәдәӢжҘӯжҷӮд»ЈгҒ«еҲ©зӣҠгӮ’и“„гҒҲгҒҰгҒ„гҒҹпјЈеҗҚзҫ©гҒ®й җйҮ‘еҸЈеә§гҒӢгӮүдә”гҖҮдёҮеҶҶгӮ’жү•гҒ„жҲ»гҒ—гҖҒгҒқгҒ®дә”гҖҮдёҮеҶҶгҒҢж ӘејҸгҒ®жү•иҫјгҒҝгҒ«е……гҒҰгӮүгӮҢгҒҹгҖӮ

пј–гҖҖгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹиў«е‘ҠгҒҜгҖҒд»ҘеҫҢгҖҒд»ЈиЎЁеҸ–з· еҪ№гҒҢпјЈгҖҒеҸ–з· еҪ№гҒҢеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҒЁпјҘгҖҒзӣЈжҹ»еҪ№гҒҢпјҰгҒЁгҒ„гҒҶеҪ№е“Ўж§ӢжҲҗгҒ®дёӢгҒ§гҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҒҢжҘӯеӢҷе…ЁиҲ¬гҒ®дёӯеҝғгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒпјҘгҖҒпјҰгҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј’гҒҢгҒ“гӮҢгҒ«еҚ”еҠӣгҒ—гҖҒпјҰгҒҜзөҢзҗҶгӮӮжӢ…еҪ“гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶдҪ“еҲ¶гҒ§йҒӢе–¶гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҖӮ

пј—гҖҖжҳӯе’ҢеӣӣдәҢе№ҙгҒ“гӮҚгҖҒжқұдә¬гҒ§еӨ§еӯҰгӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҒҰе°ұиҒ·гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹеӣӣз”·пј§гҒҢеё°йғ·гҒ—гҖҒиў«е‘ҠгҒ®жҘӯеӢҷгҒ«еҫ“дәӢгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

жҳӯе’Ңеӣӣдёғе№ҙе…ӯжңҲгҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј’гҒҜгҖҒзөҗе©ҡгҒ—гҒҰе®ӨиҳӯгҒёи»ўеұ…гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒиў«е‘ҠгҒӢгӮүйҖҖиҒ·гҒ—гҒҹгҖӮ

жҳӯе’Ңдә”гҖҮе№ҙе…«жңҲгҖҒпјҰгҒҢжӯ»дәЎгҒ—гҒҹгҖӮпјҰгҒҢдҝқжңүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹиў«е‘ҠгҒ®ж ӘејҸдёғгҖҮж ӘгҒҜгҖҒзҲ¶гҒ§гҒӮгӮӢпјЈгҒҢз—…ж°—гҒҢгҒЎгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒйҒәз”ЈеҲҶеүІеҚ”иӯ°гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒд»–гҒ®йҒәз”ЈгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒжҜҚгҒ®пјӨгҒҢзӣёз¶ҡгҒ—гҒҹгҖӮ

пјҰгҒҢжӯ»дәЎгҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒеӨ§еӯҰгӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҒҰжқұдә¬гҒ®дҝЎз”ЁйҮ‘еә«гҒ«еӢӨеӢҷгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹдә”з”·пј©гҒҢдёЎиҰӘгҒӢгӮүе‘јгҒіеҜ„гҒӣгӮүгӮҢгҒҰеё°йғ·гҒ—гҖҒиў«е‘ҠгҒ®зөҢзҗҶгӮ’жӢ…еҪ“гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

пјҳгҖҖеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҒҜгҖҒжҳӯе’Ңдә”дёүе№ҙдёҖжңҲгҖҒиў«е‘ҠгҒ®зөҢе–¶ж–№йҮқгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®зӣёйҒ•гҒӘгҒ©гҒӢгӮүпјЈгҒЁеҜҫз«ӢгҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒеҸ–з· еҪ№гӮ’иҫһд»»гҒ—гҒҰиў«е‘ҠгҒӢгӮүйҖҖиҒ·гҒ—гҖҒеҗҢе№ҙеӣӣжңҲгҖҒиў«е‘ҠгҒЁеҗҢзЁ®гҒ®жҘӯеӢҷгӮ’иЎҢгҒҶеҖӢдәәдәӢжҘӯгӮ’е§ӢгӮҒгҒҹгҖӮ

иў«е‘ҠгҒ§гҒҜгҖҒеҗҢе№ҙеӣӣжңҲгҖҒпјӨгҖҒпј§гҖҒпј©гҒҢж–°гҒҹгҒ«еҸ–з· еҪ№гҒ«е°ұд»»гҒ—гҖҒжҳӯе’Ңдә”дә”е№ҙе…«жңҲгҒ«гҒҜгҖҒпјӨгҒҢпјЈгҒЁдёҰгӮ“гҒ§д»ЈиЎЁеҸ–з· еҪ№гҒ«е°ұд»»гҒ—гҒҹгҖӮ

еҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҒҢеҸ–з· еҪ№гӮ’иҫһд»»гҒ—гҒҰйҖҖиҒ·гҒ—гҒҹеҫҢгҖҒпјЈгҒҜгҖҒиў«е‘ҠгҒ®йЎ§е•ҸзЁҺзҗҶеЈ«гҒ§гҒӮгӮӢпјұгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒиў«е‘ҠгҒ®е®ҹиіӘзҡ„ж Әдё»гҒҜпјЈгҒЁпјӨгҒ®дәҢдәәгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҝ°гҒ№гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒжҳӯе’Ңдә”е…ӯе№ҙдёғжңҲгҖҒпјӨгҒҜгҖҒиҮӘеҲҶгҒҢдҝқжңүгҒҷгӮӢиў«е‘ҠгҒ®ж ӘејҸгҒӢгӮүгҖҒпјҘгҒ«еӣӣдә”ж ӘгҖҒпј§гҒ«дёүгҖҮж ӘгҖҒпј©гҒ«дәҢдә”ж ӘгӮ’иҙҲдёҺгҒ—гҒҹгҖӮ

дәҢгҖҖиӘҚе®ҡдәӢе®ҹгҒ«еҹәгҒҘгҒҸеҲӨж–ӯ

пј‘гҖҖиў«е‘ҠгҒ®иЁӯз«ӢгҒ«еҪ“гҒҹгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒпјЈеҗҚзҫ©гҒ®й җйҮ‘еҸЈеә§гҒӢгӮүжү•гҒ„жҲ»гҒ•гӮҢгҒҹдә”гҖҮдёҮеҶҶгҒҢж ӘејҸгҒ®жү•иҫјгҒҝгҒ«е……гҒҰгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®й җйҮ‘гҒҜгҖҒпјЈгҒ®еҖӢдәәдәӢжҘӯгҒ«гӮҲгӮҠеҫ—гӮүгӮҢгҒҹеҲ©зӣҠгӮ’и“„гҒҲгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

еҺҹе‘ҠгӮүгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®й җйҮ‘гҒҜеҺҹе‘ҠгӮүгҒҢз„ЎзөҰгҒ§еғҚгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠи“„з©ҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе®ҹиіӘзҡ„гҒ«гҒҜ家жҘӯе°Ӯеҫ“иҖ…гҒ®е…ұжңүгҒ®иіҮз”ЈгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҖҒеҺҹе‘ҠгӮүгҒҜгҒқгҒ®е…ұжңүиіҮз”ЈгҒ®жҢҒеҲҶзӣёеҪ“еҲҶгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰеҮәиіҮгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁдё»ејөгҒҷгӮӢгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеҺҹе‘ҠгӮүгҒҢпјЈгҒ®еҖӢдәәдәӢжҘӯгҒ§гҒӮгӮӢ家жҘӯгҒ«е°Ӯеҫ“гҒ—гҖҒе–¶жҘӯеҲ©зӣҠгӮ’дёҠгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«еҜ„дёҺгҒ—гҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ®е–¶жҘӯгҒҜдәӢжҘӯдё»дҪ“гҒ§гҒӮгӮӢпјЈгҒ®иЁҲз®—гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҖҒе–¶жҘӯгҒ«гӮҲгӮӢжҗҚзӣҠгӮӮдәӢжҘӯдё»дҪ“гҒ§гҒӮгӮӢпјЈгҒ«её°еұһгҒҷгҒ№гҒҚгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®пјЈеҗҚзҫ©гҒ®й җйҮ‘гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҖҒе®ҹиіӘзҡ„гҒ«е®¶жҘӯе°Ӯеҫ“иҖ…гҒ®е…ұжңүиіҮз”ЈгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒиў«е‘ҠгҒ®иЁӯз«ӢгҒ«еҪ“гҒҹгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒпјЈгҒҢгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®ж ӘејҸгҒ®жү•иҫјйҮ‘гӮ’ж”ҜеҮәгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒЁиӘҚгӮҒгӮӢгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пј’гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ гҒӢгӮүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҖҒжң¬д»¶гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®жі•еҲ¶дёҠгҒ®еҝ…иҰҒгҒҢгӮүеҺҹе‘ҠгӮүгӮ’еҚҳгҒӘгӮӢеҗҚзҫ©ж Әдё»гҒЁгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒҝгӮӢгҒ®гҒҜзӣёеҪ“гҒ§гҒӘгҒ„гҖӮ

еҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҒҜгҖҒпјЈгҒҢй«ҳиЎҖең§з—ҮгҒ§еҖ’гӮҢгҒҰеҚҒеҲҶгҒӘд»•дәӢгҒӢгҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒдёЎиҰӘгҒӢгӮү家жҘӯгҒ®еҫҢгӮ’з¶ҷгҒ„гҒ§гҒ»гҒ—гҒ„гҒЁиҰҒи«ӢгҒ•гӮҢгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒеӨ§еӯҰйҖІеӯҰгӮ’ж–ӯеҝөгҒ—гҒҰгҖҒй«ҳж ЎеҚ’жҘӯеҫҢгҒҷгҒҗгҒ«е®¶жҘӯгҒ«еҫ“дәӢгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠ家жҘӯгӮ’з¶ҷгҒҗгҒҹгӮҒй«ҳж ЎеҚ’жҘӯеҫҢгҒҷгҒҗгҒ«е®¶жҘӯгҒ«еҫ“дәӢгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹпјҘгӮ„пјҰгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒз—…ж°—гҒҢгҒЎгҒ®пјЈгӮ’гӮҲгҒҸеҠ©гҒ‘гҒҰгҖҒзөҰдёҺгҒ®ж”ҜзөҰгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸ家жҘӯгҒ«е°ӮеҝөгҒ—гҖҒгӮөгғігғ»гғҶгғ‘гғјгғҲгҒёгҒ®еҮәеә—гӮ’жҲҗеҠҹгҒ•гҒӣгҒҰеҘҪиӘҝгҒ«жҘӯзёҫгӮ’дјёгҒ°гҒ—гҒҹгҖӮеҺҹе‘Ҡпјёпј’гӮӮгҖҒй«ҳж ЎгҖҖжҘӯеҫҢгҒ«д»–гҒ«е°ұиҒ·гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒдёЎиҰӘгҒӢгӮү家жҘӯгӮ’жүӢдјқгҒҶгӮҲгҒҶиҰҒи«ӢгҒ•гӮҢгҒҰйҖҖиҒ·гҒ—гҖҒ家жҘӯгҒ«еҫ“дәӢгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮпјЈгҒ«е®¶жҘӯгӮ’жі•дәәеҢ–гҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁйҖІиЁҖгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиў«е‘ҠгҒ®ж Әдё»гӮ„жҢҒгҒЎж Әж•°гҒ®жұәе®ҡгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҒҜпјЈгӮ„пјӨгҒЁгҒ®еҚ”иӯ°гҒ«з©ҚжҘөзҡ„гҒ«й–ўдёҺгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®ж Әдё»гӮ„жҢҒгҒЎж Әж•°гҒ®жұәе®ҡгҒҜгҖҒеҪ“жҷӮгҖҒпјўпј’гҒ®жҘӯеӢҷгҒ«жҗәгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹиҖ…гӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®ең°дҪҚгӮ„еҪ№еүІгӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгӮ’еҸҚжҳ гҒ•гҒӣгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдәӢе®ҹзөҢйҒҺгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒпјЈгҒҜгҖҒ家жҘӯгӮ’з¶ҷгҒҗгҒҹгӮҒгҒ«пјўпј’гҒ®жҘӯеӢҷгҒ«е°ӮеҝөгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гӮүдёүдәәгҒ®е…„ејҹгӮ„гҖҒ家жҘӯгӮ’жүӢдјқгҒЈгҒҰпјўпј’гҒ®жҘӯеӢҷгҒ«еҫ“дәӢгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹеҺҹе‘Ҡпјёпј’гҒ«гҒҜгҖҒеҗҚзҫ©гҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒе®ҹиіӘзҡ„гҒӘж Әдё»гҒЁгҒ—гҒҰж ӘејҸгӮ’дҝқжңүгҒ•гҒӣгӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҖҒеҺҹе‘ҠгӮүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒж ӘејҸгӮ’дҝқжңүгҒ—гҒҰе®ҹиіӘзҡ„гҒӘж Әдё»гҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒжі•дәәеҢ–гҒ•гӮҢгҒҹ家жҘӯгҒ«гҒҫгҒҷгҒҫгҒҷж„Ҹж¬Ізҡ„гҒ«жҗәгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒ“гҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒҜгҖҒиЁӯз«Ӣд»ҘеҫҢгҖҒд»ЈиЎЁеҸ–з· еҪ№гҒҢпјЈгҖҒеҸ–з· еҪ№гҒҢеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҒЁпјҘгҖҒзӣЈжҹ»еҪ№гҒҢпјҰгҒЁгҒ„гҒҶеҪ№е“Ўж§ӢжҲҗгҒ®дёӢгҒ§гҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҒҢжҘӯеӢҷе…ЁиҲ¬гҒ®дёӯеҝғгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰиў«е‘ҠгҒ®йҒӢе–¶гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгӮӮгҖҒжҺЁиӘҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

гҒқгҒҶгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒпјЈгҒҜгҖҒе®ҹиіӘзҡ„гҒӘж Әдё»гҒЁгҒ—гҒҰеҺҹе‘ҠгӮүгҒ«ж ӘејҸгӮ’дҝқжңүгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҺҹе‘ҠгӮүгҒ®ж ӘејҸгҒ®жү•иҫјзҫ©еӢҷгӮ’еҺҹе‘ҠгӮүгҒ«д»ЈгӮҸгҒЈгҒҰеұҘиЎҢгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒЁиӘҚгӮҒгӮӢгҒ®гҒҢзӣёеҪ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒиў«е‘ҠиЁӯз«ӢжҷӮгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҒҜж ӘејҸдёғгҖҮж ӘгӮ’дҝқжңүгҒҷгӮӢж Әдё»гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј’гҒҜж ӘејҸдәҢгҖҮж ӘгӮ’дҝқжңүгҒҷгӮӢж Әдё»гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

пј“гҖҖгҒ“гҒ®гҒ»гҒӢгҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј’гҒҢзөҗе©ҡгҒ®гҒҹгӮҒиў«е‘ҠгӮ’йҖҖиҒ·гҒ—гҒҹйҡӣгҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј’гҒҢдҝқжңүгҒҷгӮӢгҖҖејҸгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰе®ҹиіӘзҡ„гҒӘеё°еұһгҒҢзү№гҒ«е•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹж§ҳеӯҗгҒҜгҒҶгҒӢгҒҢгӮҸгӮҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҖҒпјҰгҒҢжӯ»дәЎгҒ—гҒҹжҷӮгҒ«гҒҜгҖҒпјҰгҒҢдҝқжңүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹж ӘејҸгҒҜйҒәз”ЈеҲҶеүІеҚ”иӯ°гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰпјӨгҒҢзӣёз¶ҡгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј’гӮ„пјҰгҒҢе®ҹиіӘзҡ„гҒӘж Әдё»гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еүҚжҸҗгҒ«гҒ—гҒҰгҖҒгӮҲгҒҸзҗҶи§ЈгҒ—гҒҶгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

еҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҒҢеҸ–з· дҫЎгӮ’иҫһд»»гҒ—гҒҰиў«е‘ҠгҒӢгӮүйҖҖиҒ·гҒ—гҒҹеҫҢгҖҒпјЈгҒҜеІ©еҹҺд№ғжҷҙзЁҺзҗҶеЈ«гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒиў«е‘ҠгҒ®е®ҹиіӘзҡ„ж Әдё»гҒҜпјЈгҒЁпјӨгҒ®дәҢдәәгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҝ°гҒ№гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®ж„ҸеӣігҒҜгҖҒиў«е‘ҠгӮ’иҫһгӮҒгҒҹиҖ…гҒҜж Әдё»гҒ«гҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгӮҸгҒ‘гҒ«гҒҜгҒ„гҒӢгҒӘгҒ„гҖҒиў«е‘ҠгҒӢгӮүеҮәгҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒҜж ӘгӮӮе…ЁйғЁиҝ”гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶи¶Јж—ЁгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢпјҲиЁјдәәпјҜгҖҒпј¬пјүгҖӮгҒқгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒпјЈгҒҜгҖҒиў«е‘ҠгҒ®иЁӯз«ӢеҪ“еҲқгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒиў«е‘ҠгҒ®жҘӯеӢҷгҒ«еҫ“дәӢгҒҷгӮӢиҖ…гҒ«гҒҜе®ҹиіӘзҡ„гҒӘж Әдё»гҒЁгҒ—гҒҰж ӘејҸгӮ’дҝқжңүгҒ•гҒӣгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒ—гҖҒеҫҢгҒ«пјӨгҒҢпјҘгҒ«еӣӣдә”ж ӘгҖҒпј§гҒ«дёүгҖҮгҖҖгҖҒпј©гҒ«дәҢдә”ж ӘгҒ®ж ӘејҸгӮ’иҙҲдёҺгҒ—гҒҹгҒ®гӮӮгҖҒеҗҢж§ҳгҒӘж„ҸеӣігҒ«еҮәгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеҺҹе‘ҠгӮүгҒ«гҒ„гҒЈгҒҹгӮ“ж ӘејҸгӮ’дҝқжңүгҒ•гҒӣгҒҹд»ҘдёҠгҒҜгҖҒиў«е‘ҠгӮ’йҖҖиҒ·гҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ гҒ‘гҒ®зҗҶз”ұгҒ§ж ӘејҸгҒ®дҝқжңүгӮ’еҘӘгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒ„гҒҶгҒҫгҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҖӮ

пј”гҖҖгҒӘгҒҠгҖҒпјЈгҒЁпјӨгҒҢиў«е‘ҠгҒ«гҒӮгҒҰгҒҹжҳӯе’Ңдә”дёҖе№ҙеӣӣжңҲдёҖж—Ҙд»ҳгҒ‘гҒ®зўәиӘҚжӣёпјҲд№ҷдёүпјүгҒ«гҒҜгҖҒпјЈгҒҢжүҖжңүгҒҷгӮӢиў«е‘ҠгҒ®ж ӘејҸж•°гҒҜдёҖдә”гҖҮж ӘгҖҒпјӨгҒҢжүҖжңүгҒҷгӮӢиў«е‘ҠгҒ®ж ӘејҸж•°гҒҜдёүдә”гҖҮж ӘгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«зӣёйҒ•гҒӘгҒ„гҒЁгҒ®иЁҳијүгҒҢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®жӣёйЎһгӮ’гҒ„гҒӨгҖҒгҒ гӮҢгҒҢгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзөҢйҒҺгҒ§дҪңжҲҗгҒ—гҒҹгҒ®гҒӢгҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҒ§гҒӘгҒ„гҖӮ

第еӣӣгҖҖзөҗи«–

дёҖгҖҖж Әдё»жЁ©гҒ®зўәиӘҚ

д»ҘдёҠгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҖҒиў«е‘ҠиЁӯз«ӢжҷӮгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҒҜж ӘејҸдёғгҖҮж ӘгӮ’гҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј’гҒҜж ӘејҸдәҢгҖҮж ӘгӮ’дҝқжңүгҒҷгӮӢж Әдё»гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

иў«е‘ҠгҒҜгҖҒжҳӯе’Ңдә”е…ӯе№ҙдёҖдәҢжңҲдёҖгҖҮж—ҘгҖҒж Әдё»гҒӢгӮүзҸҫе®ҹгҒ®жү•иҫјгҒҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒӘгҒ„гҒ§гҖҒдёҖж ӘгҒ«гҒӨгҒҚж–°ж Әдёүж ӘгӮ’еүІгӮҠеҪ“гҒҰгӮӢж–°ж ӘгҒ®зҷәиЎҢгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј‘гҒҢдҝқжңүгҒҷгӮӢж ӘејҸж•°гҒҜдәҢе…«гҖҮж ӘгҒ«гҖҒеҺҹе‘Ҡпјёпј’гҒҢдҝқжңүгҒҷгӮӢж ӘејҸж•°гҒҜе…«гҖҮж ӘгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

дәҢгҖҖж Әдё»з·Ҹдјҡжұәиӯ°гҒ®дёҚеӯҳеңЁ

иў«е‘ҠгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒе№іжҲҗдёғе№ҙдёҖгҖҮжңҲдёҖдёғж—ҘгҒ«ж Әдё»з·ҸдјҡгҒҢй–ӢеӮ¬гҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’иӘҚгӮҒгӮӢгҒ«и¶ігӮҠгӮӢиЁјжӢ гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒеҗҢж—Ҙй–ӢеӮ¬гҒ®иҮЁжҷӮж Әдё»з·ҸдјҡгҒ§жұәиӯ°гҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶпјҜгӮ’еҸ–з· еҪ№гҒ«йҒёд»»гҒҷгӮӢжұәиӯ°гҖҒе®ҡж¬ҫдёҖе…«жқЎеҸҠгҒідә”жқЎгӮ’еӨүжӣҙгҒҷгӮӢжұәиӯ°гҒҜгҖҒеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒЁиӘҚгӮҒгӮӢгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјҲиЈҒеҲӨе®ҳзүҮеұұиүҜе»Јпјү