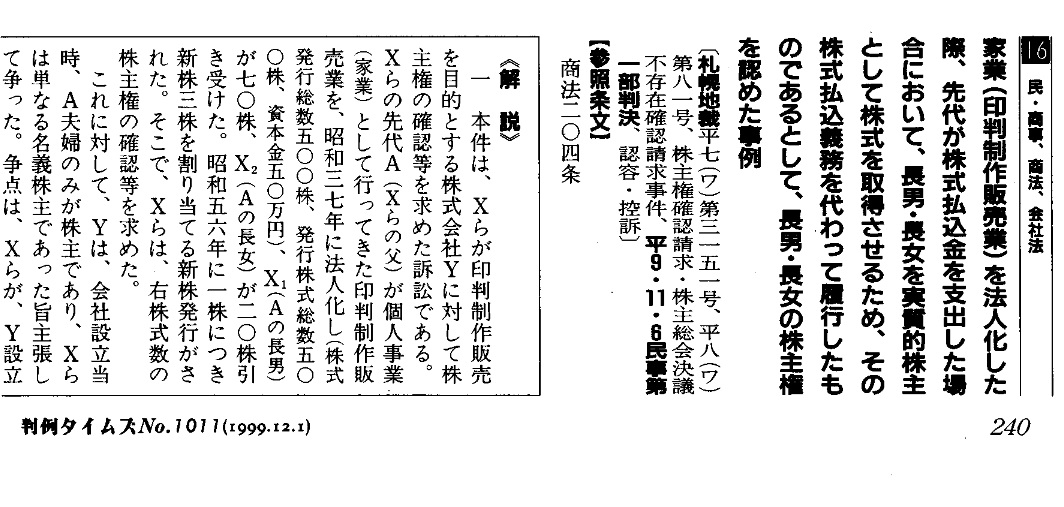

ð¥ÓʃÐÛÌ₤Õ Ì´ˋÐÛÓ¤ð¢

ÍÛÑÌËÙÐÌ°ð¤¤ÍÐÐÕÐÍ ð£ÈÐÌ ˆÍ¥ÌÒƒ¥ÕÐÌ₤ͤÐÐÍ ÇÍШÐÐÐÎÐÕñÓñУÕñÍË°ÐÍÛÒ°ˆÓÌ ˆð¡£Ð´ÐÐÎÌ ˆÍ¥ÐÍ̓ÐÐÐÐÐÐÐÐÛÌ ˆÍ¥ÌÒƒ¥ÓƒˋÍÐð£ÈÐÐÈÐÎÍÝËÒÀÐÐÐÐÛÐÏÐÐдÐÐÎÐÕñÓñУÕñÍË°ÐÛÌ ˆð¡£Ì´ˋÐÒˆÐÐð¤ðƒ

ÌÙͿͯ̿ÒÈÍÊÌÍ¿°Ì9Í¿Ç11Ì6ÌËÍÊÌݤ

ÐÍÊðƒÐ¢ÐÊРФÐ1011Íñ240Õ

Õð¡Í ÇÐÛÍÌð¥ÓʃÐÛÍ¯Ì¯Ì ˆð¡£ÐÐÌ ˆÍ¥Ð

ð¥ÓʃÍÇÌÓʤÕÀÐÛÿ¥ÍÐÛðƒÀÌ ¥ÐÏÒýñÐÍÐÐÐð¤ðƒ

Ð₤ÐÐÐÀÐÐÐˋÐÐÐ

̘ð£ÑÐ₤ÐÓÏÐÐð¥ÓÊƒÐ¨Ì ˆð¡£Ì´ˋÐÍÎÍÛÐÐÐÐÓçÍÑШТÐÐÐÐÎÐЈÐÐÈÐÍ¯Ì¯Ì ˆð¡£ÍÇÐÛÕñÓñУÕñÍË°Ðð£ÈÓÐÐÌÀð£ÑÐÏÐÐ

ÕÕÓЈÍÌð¥ÓʃÐÏÐ₤ÐÍÐ

ÐÛÍÛÑÌÌÏÌÕÐÛÍˋÍÛ°ÕÂð¢ÐÒÌ₤дÐÐÎÐÒˆ¯ÐÌ ˆð¡£ÐˆÐÛÐð¤ÐдЈÐÍ ÇÍÐÐÐЃÐÐ

Ì ˆÍ¥Ð´ÍÓƒˋдÐÐÐÐ¥ÐÐÏÐ₤ÐͧÌÐÌ ˆÍ¥ÒÙýÌ¡ÀÐÍÓƒˋÌ¡ÌШð¢Ðð¤ðƒÐ¨ÕÂÐÐÒÈðƒÐ₤ͯЈÐÐÐЃÐÐÐÏÐÐÐ

ÐÐÐÐÌ ˆÍ¥ÐÍÍÏÓШÍ̓ÐÐÒ

ШÐÊÐÐÎÓ¨₤ÓШÍÊÌÙÐÐÒÈÍÊðƒÐÏÍ

˜ÒÀ´ÐÐÐÎÐÐÐÐÛÐ₤ÐУдÐÐˋÒÎͧÐÐЃÐÐÐÏÐÐÐ

̘ÍÊÌݤÐ₤ÐÒ¨Íð¥ÓʃÐÛÒ´ÙӨШͧÐÐÈÐÎÐ₤ÐÍ ð£ÈÐÐпÐÎÐÛÌ ˆÍ¥ÐÛÌÒƒ¥ÕÐÌ₤ͤÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐÐÛÐÛÐÍÍÐÐÍЈÐÍÓƒˋÌ ˆð¡£Ð´ÐÐÐÐÛдТÐÐÛÐ₤ӡͧÐÏÐ₤ЈÐÐÍ ð£ÈÐ₤ÐÍÛÒ°ˆÓÌ ˆð¡£Ð´ÐÐÎÍÍÐÐ¨Ì ˆÍ¥Ðð¢ÌÐÐÐÐÐÐÍÍÐÐÛÌ ˆÍ¥ÐÛÌÒƒ¥ÓƒˋÍÐÍÍÐШÍÊÐÐÈÐÎÍÝËÒÀÐÐÐÐÛд҈ÐÐÐÛÐӡͧÐÏÐÐдÐÐÎÐÍÍÐÐÛÌ ˆð¡£Ì´ˋÐÒˆÐÐð¤ðƒÐÏÐÐ

ЈÐÐÍ ÇÕÂÐ₤ͯÐÕÐЃÐÐÐ̘ÍÊÌݤҴ̡ÀÐ̓ÿ¥ÿ¥Í¿ÇÐÓçÐÒ¢ÌÐÓÍ°Ñð¢ÀÍ¥ÒÙñÍȨÐÛͯ҈˜ÐÍ¯Ì¯Ì ˆð¡£Ðÿ¥2017ÐÍ¿£Í˜Òÿ¥ÐÏÐÍÐð¡ÐÐÐÐÎÐЃÐÐÐÐÍÛÐÛÌÐÀÒ ÐШЈÐÈÐÎÐÐÍ¯Ì¯Ì ˆð¡£ÐÛ̧ʹÓЈ̴ˋÍˋÐÛðƒÀÍÊÐˋÐÛÐÐШÐÐÎÓƒÍÛÐÛÐÐÛШÐÐÐÐÐÍÊÏÐЈÐÐ¥ÐдЈÐÈÐÎÐÐÎÐЃÐÐ

̘ÍÊÌݤÐÓ£Ò¥ÐÐÍÊðƒÕÒˆÐÍÊðƒÐ¢ÐÊРФÐÐÛÒÏÈÒˆ˜ÿ¥Í¢ÍÍñÓÙÐÏÐÐÐÌÕ¨ÒÈÍÊÌÒˆ¢Ì£ÍÛÐÌ¡ÐÐÎÐÐдҴÐÐÐÎÐЃÐÐÿ¥ÐÏÐ₤ÐÐ̘ð£ÑÐÛÓ¿ÒýдÐÐÎÐ₤ÐÌ ˆÍ¥ÌÒƒ¥ÕÐÛÒý Ì

Ò

ÐÕñÓñУÕñÍË°ÐÍÛÒ°ˆÓÌ ˆð¡£Ð´ÐÐÎÌ ˆÍ¥ÐÍ̓ÐÐÐÐÐÌ ˆÍ¥ÌÒƒ¥ÓƒˋÍÐð£ÈÒÀÐÐдÐÐð¤ÍÛÒˆÍÛШÐÐÐÌÐÒƒ¥ÐÐ ÕÍÀÐÍÛÑÌÐÛÍ

ÝÌÒ°ÓÈÐÏÐÐÈÐÌ´ÐÛð¡£Í¥çÐÌÌËÐÐÎÐÐÓ¿Ð₤ÐÍÐ

ÐÛÌ´ˋÍˋÐÛÍ₤ÍÓÌÓ¤ÍдÐÐÒΰӿÐÐÒˋðƒÀÐÐÐÐÐÐÐÐÎÐÌ ˆÍ¥ÌÒƒ¥ÕÐÛÒý Ì

Ò

ÐÏÐ₤ЈÐдÐÐͧÂͥРÐÐÏð¤ÌÐÌݤÐÐÐдЈÐÐãÎãÎÐÛÐÐЈÍÛÒ°ˆÐÕÒÎÐÐÎÌ´ÓÛÓǯÐЈÍÊÌÙÐÓʤÐÐÎÐÐÐÐÐÐШÐÐÎÐÐ̘ð£ÑÐ₤ð¤ðƒÓÌÓƒˋÐÌÐÐÐÐÛдÐÐÎÐÍÛÍð¡ÍÒШЈÐÐÐÐдÒˋðƒÀÐÐÎÐЃÐÐ

ÐÐÐÐÐÐÛÐÐЈ҈ÍÛУÍÊÌÙÐÐÐÓÏÐÍÍÐÒ´ÇÒ´ð£ÈÓð¤¤ÐдÐÐÎÓÛÒ¨ÐÐ ÓÇð¤ÒÏÈÌݤÐÛãҧдÐÌãШУÐЈÐЃÐÐÐÐÐÛÐÐШÐͧ̿ÐṲ̂ÍÌ¡ÕÂÐÏÐ₤ÐÍÍËÍ

ñð§ÓЈð¤ÍÛÐÒˋ°ÓǯШҢ¯Ð¿ÐˆÐÐÐð¡£Í¥çÐÛÌ°ÓÌÏÌÐð¤ÌÛçÌÏÐШÐÐÎÐÒÈÍÊÌÐÐÐÛÐÐЈ҈ÍÛУÍÊÌÙÐÐÐÐÐÐÐШÍñËÍʨÐÐÐÛÐÏÐÿ¥Òˋ°ÐÐÐ₤ÐÐÐÀÐÿ¥Ð

ÿ¥£ÌÐÓýÿ¥§ÐÐÈÐÐÐÏÐÐÐÿ¥ÿ¥

ÐÍÍÐÐṲ̂ÍÌ¡ÕÂШҴҥÐÐð¡£Í¥çÐ

Ð ãÎãÎãÎãÎãÎãÎãÎãÎÐ

ÐÐÐÐÛð¤ÍÛÐÓñÍÐÐЯÐÍÍÐÐÐÐÐÐÌÒƒ¥ÓƒˋÍÐÍÝËÒÀÐÐд҈ÐÐÐÐÐÐð£ÛШӃÌÙˋÒÙýÐÈÐÎÐÍÒ´Õ ÕÐÛÍÓƒˋÐÐÛÐÐÛШÌÌ°ËÐÐдÐÐÎÐÐÓÑÿ¥ÈÐÍÍÐÐÐÐÐÛÌÒƒ¥ÓƒˋÍÐÍÍÐШð£ÈÐÐÈÐÎÍÝËÒÀÐÐÐÐÓÑÿ¥ÈÐÍÍÐÐ¨Ì ˆÍ¥ÐÒÇð¡ÐÐÐÐÛдÒÏÈÐÐÐÐÐÐШÐÐÐÒ¨ÍÒ´ÙӨͧÌÐÛÍÍÿ¥¡ÿ¥ÍÓƒˋÐÛð¡ÐÌ ˆÐÍÍÓýÿ¥ÍÓƒˋÐÛð¤ÐÌ ˆÐ₤ÐÐÐÐÐÍЈÐÍÓƒˋÌ ˆÐÏÐ₤ЈÐÐÐÐÐÐÍÍÿ¥¡ÿ¥ÐÍÍÿ¥¡ÿ¥ÌÌÐÛÐÐÛÐÏÐÐÐдÐ₤ÌÐÐÐÏÐÐÐÐ

Ðããã

ÐÒÈÍÊÌÐÛÍÊÌݤÐÛÒˆ˜ÓʤÐ

ÐÐÐÐÐÐ ÐÐдÐÐÈÐÎÐ̘ð£ÑШÐÐÐÎÐ₤ÐͧÌÐÛÌ°ÍÑð¡ÐÛÍ¢

ÒÎÐÐÍÍÐÐÍЈÐÍÓƒˋÌ ˆð¡£Ð´ÐÐÐÐÛдТÐÐÛÐ₤ӡͧÐÏЈÐÐ

ãÎãÎãÎãÎãÎãÎãÎãÎÐ

ÐÐÛÐÐЈð¤ÍÛÓçÕШÐÐЯÐãÎãÎÌ´ÒˆÐÐÐдÐÐÏÐÐÐ

ÐÐÐÐдÐÿ¥ÈÐ₤ÐÍÛÒ°ˆÓÐˆÌ ˆð¡£Ð´ÐÐÎÍÍÐÐ¨Ì ˆÍ¥Ðð¢ÌÐÐÐÐÐÐÍÍÐÐÛÌ ˆÍ¥ÐÛÌÒƒ¥ÓƒˋÍÐÍÍÐШð£ÈÐÐÈÐÎÍÝËÒÀÐÐÐÐÛд҈ÐÐÐÛÐӡͧÐÏÐÐÐÐÐШÐÐÐÒ¨ÍÒ´ÙÓ¨ÌШÐÐÐÎÐÍÍÿ¥¡ÿ¥Ð₤Ì ˆÍ¥ÿ¥ÿ¥Ì ˆÐð¢ÌÐÐÌ ˆð¡£Ð´ÐˆÐÐÍÍÿ¥¡ÿ¥Ð₤Ì ˆÍ¥ÿ¥ÿ¥Ì ˆÐð¢ÌÐÐÌ ˆð¡£Ð´ÐˆÐÈÐÐÐ

Í

´ÌÐ₤Ð̤ÍÌ¡ÕÂÐ₤ÐÐÐÀÐÐÏÐ

ÍÊÌݤÐ₤ÐÐÐÀÐÐÏÐÒÎÏÐÐ ÐÐÐ